portail

LES MATERIAUX

Pour construire des bateaux, le calfat avait besoin avant tout de bois. Il lui fallait aussi des clous, des feuilles de massettes, de la mousse des marais, de l'étoupe, ainsi que d'autres produits comme la poix, le goudron de bois et le carbolineum.

Le bois. Le métier de calfat exigeait une connaissance parfaite du bois. Le constructeur savait quelles essences poussaient dans la région et achetait des troncs d'arbres sur place pour ensuite les faire débiter en vue d'une utilisation future. Il pas sait également des commandes à des scieries des collines sous-vosgiennes ou d'ailleurs. Dans ce cas, il n'hésitait pas à se déplacer pour vérifier si les planches avaient bien les qualités requises et ne présentaient pas de défauts : fissures, nœuds ou autres.

En principe, le calfat employait trois sortes de bois : le pin, le sapin et le chêne. Avant utilisation, ces bois étaient soumis à un long, mais indispensable temps de séchage car, une embarcation fabriquée avec du bois vert à peine débité, risque fort de prendre eau de tous cotés.

Les bateaux étaient construits avec des planches de pin ou de sapin. Un bateau en bois de pin est plus résistant et dure beaucoup plus longtemps. Son prix de revient est évidemment plus élevé.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Pin sylvestre est autochtone, c'est un arbre bien de chez nous. Sa culture a été intensifiée à la deuxième moitié du XIXe siècle. Nos calfats préféraient le bois de pin de la forêt de Haguenau à celui des Vosges ; à leur avis, il était de meilleure qualité. Ils exigeaient toujours des planches provenant d'arbres coupés entre la première et la seconde pleine lune, c.à.d. en période de sève montante. Un bois trop imprégné de résine se laisse difficilement débiter ; d'autre part, les produits de protection ne pénètrent pas et la peinture tient mal.

Le chêne, bois robuste mais lourd, servait surtout à la fabrication des courbes, des traverses et des seuils. Les artisans façonnaient les courbes à partir des branches coudées de l'arbre (« gewàchseni Range »). S'ils ne trouvaient pas ces éléments en nombre suffisant sur place, ils en achetaient aux enchères dans les forêts communales de Sermersheim, Benfeld, Hüttenheim ou Stotzheim.

Cependant, certains types de bateaux de transport comme les « Nachen » étaient construits entièrement en bois de chêne.

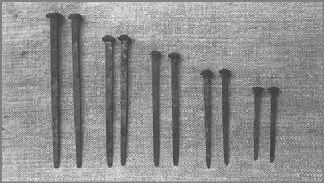

Les clous. L'assemblage des bateaux de bois se faisait par clouage. Le calfat utilisait des clous à large tête, spécialement conçus pour la construction de bateaux (« Schiffnäjel »). De section carrée, leur épaisseur diminue progressivement dans une seule dimension ; ils se terminent par un tranchant émoussé ; on les enfonçait à la masse après forage d'un avant-trou, le tranchant étant disposé transversalement au fil du bois de façon à ne pas le fendre.

Ces clous, forgés à la main par le cloutier, avaient différentes grandeurs, selon la destination :

10-12 cm pour l'assemblage des cotés au fond et la fixation des courbes.

8 cm pour le clouage des seuils.

7 cm pour le clouage des traverses.

4,5 cm pour effectuer le raccord d'une pièce lorsqu'une planche n'avait pas la longueur suffisante

(« Klàschtnäjel »).

Autrefois la longueur des clous se mesurait en « Zoller » . L'unité « Zoll » équivaut à 2,54 cm.

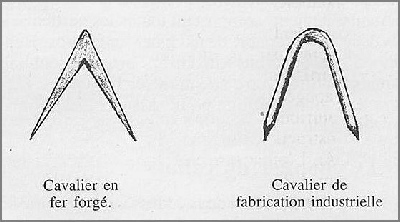

Pour parachever la couture des joints du fond le constructeur se servait de clous à deux pointes dits cavaliers (« Hàfte », « Najes »). Les nailles (« Froschle », « Schüeweblach »), petites plaques à ailettes en tole forgée, sont entrées dans l'usage chez nous seulement après la guerre de 1870. Elles étaient réservées à des cas particuliers (voir plus bas : Technique de construction).

Les calfats n'appréciaient pas les clous de fabrication industrielle (« Màschinenàjel ») ; ils préféraient les clous forgés à la main, qui étaient bien plus solides et résistaient particulièrement au temps. Mais, déjà vers la fin du XIXe siècle, ils éprouvaient des difficultés d'approvisionnement. Le dernier cloutier d'Erstein, Joseph Schaffret, étant mort en 1887, les constructeurs étaient obligés de se fournir chez des artisans de Strasbourg ; quand ceux-ci ont cessé leur activité au début du siècle, il fallait commander la marchandise chez des cloutiers d'Outre-Rhin.

Durant la dernière guerre, où les clous cavaliers faisaient défaut, le calfat Jules Andres s'ingéniait à les fabriquer lui-même en découpant les rayons de vieilles roues de bicyclette.

Feuilles de massette et mousse des marais.

Autrefois la masette (« Knoschpe ») poussait partout au bord des cours d'eau. Le calfat coupait les feuilles de ces roseaux de préférence au mois d'août et les laissait sécher à l'ombre. Avant usage, il les amolissait dans l'eau, puis les effilochait. Avec les filaments ainsi obtenus, il tressait des cordons lâches de 2 à 3 mètres de long (« Knoschpezopfle ») destinés au calfatage des joints. Il lui arrivait de vendre des fibres de mas- sette aux tonneliers qui les employaient pour rendre étanche les fonds des tonneaux.

La mousse des marais ou sphaigne (« Wàsser-moos ») servait à calfater les joints du fond. Cette plante aquatique commence à se raréfier d'une façon alarmante dans nos contrées.

Etoupe et poix. L'étoupe (« Küder »), rebut de la filasse du chanvre ou du lin, était

utilisée pour

colmater des creux, brèches ou fentes. On l'enfonçait au fer à calfater

(« Kàlfàtise ») et au maillet

(« Klopfholz »). Le tout était recouvert d'une épaisse

couche de poix réchauffée qui durcissait au refroidisse ment, tout en gardant une

certaine souplesse.

Carbolineum et goudron de bois. Le carbolineum [ 13 ] et le goudron de bois ou goudron végétal étaient employés pour protéger le bois à cause de leurs propriétés insecticides et fongicides. Les deux produits sont toujours en usage.