portail

LES BATEAUX DE TRANSPORT

Nos calfats construisaient trois sortes de bateaux de transport appelés respectivement « Nâchel », « Halb » ou « Langweidling » et « Nachen ». Précisons qu'il s'agit là de dénominations locales qui pouvaient avoir une toute autre signification ailleurs.

Le « Nächel » était le bateau des bateliers professionnels. Il avait une longueur de 9 à 11 mètres et comportait généralement trois paires de courbes. La largeur du fond au milieu variait entre 0,90 m et 1,10 m. On le manœuvrait à la rame et à la perche. Il pouvait porter une charge de 3 à 4 stères de bois. Certains bateliers se servaient de leur « Nâchel » pour la pêche.

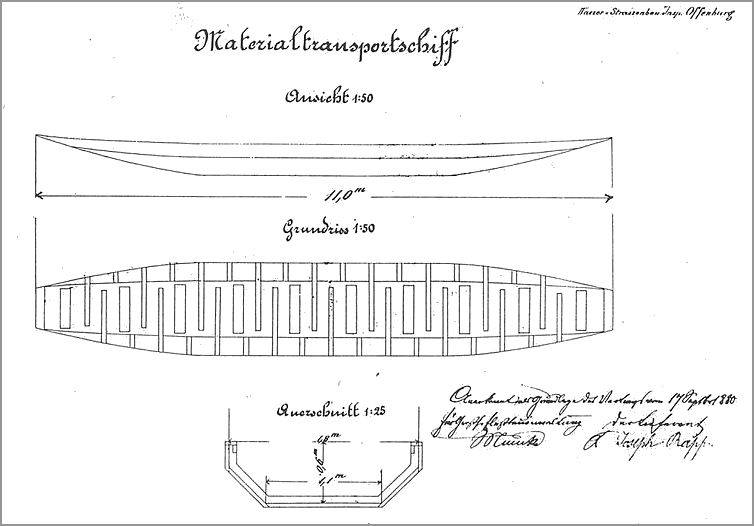

Les Ponts et Chaussées et des entrepreneurs comme Wittenburg utilisaient des embarcations analogues, mais de construction plus forte. Ces « Dreibord » , « Arbeitsschiffe » ou « Materialtransports-chiffe » comme on les appelait, étaient consolidés par un plus grand nombre de courbes et avaient souvent un fond plus large. Sur demande, ils étaient livrés avec une payolle (« Oberboden ») et des semelles ou lisses de raccage (« Sohle »), ces dernières pour éviter les détériorations par frottement sur le fond des canaux. Le port en lourd était de 1 à 2 mètres cubes de gravier ou de sable.

Pour les travaux à des passages rétrécis et sous les ponts, on utilisait des bateaux dits « Kranzdreibord » dont le bordé était rehaussé de 20 à 25 centimètres. La ceinture (« Kranzbord ») empêchait l'entrée d'eau par le haut.

« Halb » et « Langweidling ». Ce type de bateau était utilisé au Rhin. Le « Langweidling » avait une longueur de 21 mètres. Celle d'un « Halbweidling » variait entre 12 à 16 mètres. Ils étaient pourvus d'une payolle, de lisses de raccage et d'un gouvernail amovible (« Stàngerüeder »). Ils servaient surtout au transport de gravier et de moellons d'enrochement.

Un « Langweidling » avait une capacité de charge de 12 mètres cubes de pierres. Il fallait bien sûr tenir compte du fait que le granit pèse plus lourd que le grès. Le halage se faisait à bras d'hommes ; si pour la descente quatre hommes suffisaient, il en fallait au moins six ou huit à la remonte. Le haleur portait une bricole (« Séla », « Brüschtgürt ») fixé au cordage de traction.

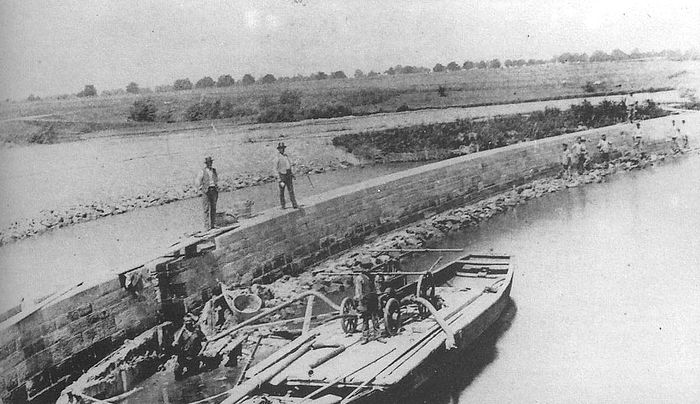

Le « Nachen ». Construit en chêne, le « Nachen » servait au transport de matériaux lourds et de machines. Il se caractérisait par son aspect massif et la largeur du fond qui atteignait 1,60 m et plus. Il avait une longueur soit de 9 à 10 mètres, soit de 15 à 16 mètres. Comme le bateau précédent, il était muni d'une payolle, de lisses de raccage ou semelles et d'un gouvernail amovible dont le safran mesurait 1,30 m à 1,50 m de long sur 0,30 m à 0,40 m de large. Les bords étaient protégés par une latte épaisse de 8 centimètres appelée lisse. Parfois le bateau était équipé d'une cabine munie d'un cadenas.

La construction d'un « Nachen » de 15 mètres par exemple, demandait au calfat trois à quatre semaines de travail assidu. Ce genre de bateau était utilisé couramment par des entrepreneurs tel que Wittenburg à Erstein ou des fournisseurs de sable et de gravier (« Sand und Kieslieferant »).

La traction des « Nachen » se faisait à l'aide de chevaux.

Ceci nous amène à dire quelques mots des fameux « Illernachen » utilisés jusqu'au milieu du XIXe siècle par des bateliers de notre secteur pour effectuer le transport de marchandises sur l'Ill entre Sélestat et Strasbourg. D'après un document daté du 1er avril 1844 et reproduit ci-contre [ 15 ], il s'agissait d'embarcations relativement importantes puisqu'elles avaient une longueur de 18 à 19 mètres, une largeur du maître couple de 2 mètres à 2,40 m et une hauteur variant entre 1,40 m et 1,65 m.

Sur les douze propriétaires de « Illernachen » mentionnés dans l'écrit on dénombre sept bateliers de Kogenheim, un de Benfeld et quatre d'Erstein : Kopf Antoine, Kopf André, Kopf Georges et Fassel Ignace.

Si, pour ce genre de bateaux, la descente de l'Ill ne présentait généralement pas de difficulté majeure, il n'en était pas de même à la remonte où il fallait recourir au halage à bras d'hommes, besogne pénible, d'autant plus qu'elle était compliquée par des obstacles sur le parcours. Ainsi, dans un document daté de 1755, relatif au chemin de tirage, il est dit : « Depuis le moulin d'Illkirch jusqu'à Benfeld, le tirage ne peut être que par intervalle, partie sur la droite et partie sur la gauche, à cause des différents bras dont les rives sont coupées » [ 16 ].

Pour clore cette digression sur les « Illernachen », voici deux anecdotes. La première nous a été rapportée par le Dr Maurice Kubler. Elle concerne le célèbre facteur d'orgues Jean André Silbermann (1712-1783) qui avait ses ateliers à Strasbourg. En 1767, ce dernier fit transporter par « Illernachen » à Sélestat zinc et bois de l'orgue de l'église St-Georges.

La seconde anecdote, publiée récemment par le Dr René Burgun [ 17 ], raconte la mésaventure d'un ancien professeur de la Faculté de Médecine de Strasbourg, Charles Schützenberger (1809-1881). En 1840, alors que le médecin venait de passer quelques jour auprès de ses parents, en villégiature dans le Haut-Rhin, sa diligence fut accidentée près de Sélestat. Schützenberger projeté sur un tas de pierres, fut atteint d'une fracture de la colonne vertébrale avec paraplégie. Il préféra être ramené par bateau sur l'Ill jusqu'à Strasbourg, plutôt que d'être cahoté dans une voiture tirée par des chevaux. A l'arrivée, on dut le hisser à l'aide d'un treuil dans son appartement rue des Veaux.

Hauteur des cotés à l'intérieur 0,35

Longueur de la plate-forme 1,20 m

4 avirons

4 bancs

Somme toute les dimensions et la construction étaient identiques à celles d'une barque de pêche traditionnelle.

Barque de transport

Le « Nachen » servait au transport de matériaux lourds et de machines, ici une pompe à bras, (photo prise lors de la construction du Canal de décharge de l'Ill ).