portail

LA LIGNEE FASSEL

Le premier calfat de la lignée s'appelait Antoine Fassel. Il vit le jour le 16 mai 1725 à Erstein, où son père exerçait la profession de pêcheur. En 1747, il épousa Anne Marie Hauss, fille d'un batelier. Trois garçons issus de ce mariage suivront la trace du père : Jean Martin, Ignace et Sébastien. Ils travailleront de concert dans l'entreprise familiale jusqu'à la fin de leurs jours.

Par la suite c'est François Joseph Fassel, un fils de Jean Martin, qui prit l'affaire en main, tandis que son cousin Martin Fassel, fils de Ignace s'établit à Rhinau, où il décéda en 1832 à l'âge de 39 ans. L'année suivante la veuve, Marie Salomée Graebling, se remaria avec le calfat Jean Georges Rapp (cf. tableau A : la lignée Rapp).

En 1807, François Joseph Fassel avait épousé Marie Anne Andres, fille de Laurent Andres, un pêcheur du voisinage. Depuis cette époque, il habitait chez les beaux-parents au n° 59 Quartier Rouge. Cette maison à pans de bois existe toujours. Appelée « Schiffbajerhùs », c'est à dire la maison des calfats, elle appartient maintenant à M. André Fender sous le n° 4 rue de l'Etoupe. Sur le poteau cornier, on relève la date de construction 1801, l'emblème des pêcheurs et les initiales des propriétaires primitifs : L.A. (Laurent Andres) et CA.F. (Catherine Forle) [ 21 ].

François Joseph Fassel meurt le 23 septembre 1840 et c'est son fils François Joseph, âgé de 25 ans, qui prend la succession. Selon un acte notarié daté du 20 juin 1844, [ 22 ] la mère lui fait donation :

D'une maison d'habitation avec cour, grange, écuries, jardin, appartenances, circonstances et dépendances, sise à Erstein au Quartier Rouge numéro cinquante neuf...

D'une échoppe servant de chantier pour la construction des bateaux, avec la cour et le jardin qui en dépendent, sise à Erstein, au Quartier Rouge...

Item de tous les outils, instruments et ustensiles, sans rien en excepter, servant à la profession et à l'industrie de calfateur ».

Dix-huit jours après l'établissement de l'acte, François Joseph Fassel le jeune épouse Odile Andres, fille d'un pêcheur du quartier. Sur les douze enfants nés du mariage, deux garçons deviendront calfats. Ils feront l'apprentissage du métier chez le père. L'aîné, Joseph, est d'ores et déjà désigné comme futur successeur. Il effectue d'abord un stage sur un chantier naval de Strasbourg. Puis, en 1867, il va en Meurthe-et-Moselle pour se perfectionner chez François Forterre, constructeur de bateaux à Jarville. Sa première lettre adressée aux parents est assez éloquente :

Jarville, le 6 octobre 1867

Chers Parents,

Ich bin doch gott-lob immer frisch und gesund. Das Essen und Trinken geschmeckt mir ; nur am Abend weiss ich nicht wo ich hin sitzen soll vor Wehe im Kreuz.

Ich hàtte schon lângst geschrieben, aber ich habe zuerst wollen wissen was ich auch verdiene. Also, er gibt mir 2 franken 25 centimes par jour - Nahrung, Logie und Eisenbahn frei. Ich logiere in einem Wirtshaus. Hier wird nicht so treng gearbeitet wie in Strassburg. Wir sind zwei Gesellen, der Meister arbeitet nicht. Ich bin gut versorgt. Aile Leut im Dorfhaben mich gern. Ich habe eine halbe Stunde fur in die Stadt, aber ich gebe nicht ofters. Bis daher habe ich mich gut amusiert mit dem Xavier, aber jetzt bin ich ganz allein, jetzt habe ich immer lange Zeit am Sonntage. Ich bin nur froh dass ich allein fortgegangen bin, es ist basser fur mich.

Ich endige mein Schreiben und grùsse euch aile miteinander.

Gruss an Joseph Dagobert und an meine Kameraden.

Joseph

Le maître calfat Joseph Fassel

Le compagnonnage terminé, Joseph Fassel retourne à Erstein pour aider son père et son frère cadet Alphonse. Il n'est pas de trop car, après la guerre 1870-71, la batellerie locale prend un nouvel essor à la suite des grands travaux d'aménagement de l'Ill entrepris sous l'administration allemande.

En 1877, il unit sa destinée à Marie Thérèse Kopff, fille de l'aubergiste du « Brochet » (« Hechtenwirt »). Comme le père commence à ressentir le poids de l'âge, Joseph prend la direction de l'entreprise. Cinq ans plus tard, son frère Alphonse se marie à son tour et va se fixer à Gerstheim pour construire des bateaux sur le chantier naval du Rhin. C'est justement l'époque où les affaires de Joseph Fassel sont en pleine prospérité. Malgré l'aide du père, il a peine à satisfaire les commandes. Heureusement, il bénéficie de la collaboration de son épouse. Excellente ménagère, celle-ci est en même temps une remarquable femme d'affaires. C'est elle qui fait les écritures et gère la comptabilité. C'est elle aussi qui tient les cordons de la bourse. Elle fait fructifier le patrimoine en achetant des prairies et des champs. Elle engage des journaliers pour cultiver une partie des terres, tandis que le reste est mis en location. Elle vend du blé, de l'orge, des bottes de paille, des pommes de terre, des oignons. Elle touche les intérêts de prêts et le loyer de logements. Se souvenant du proverbe « les petits ruisseaux font les grandes rivières », elle vend des oeufs aux pâtissiers-confiseurs Hilt et Andres Télesphore, des feuilles de masettes aux tonneliers, des vieilles planches et chutes de bois au sacristain Louis Ostwalt. En novembre 1886, elle acquiert pour la somme de 9 000 F. la maison occupée actuellement par les soeurs gardes-malades au n° 3 rue Rebmatt.

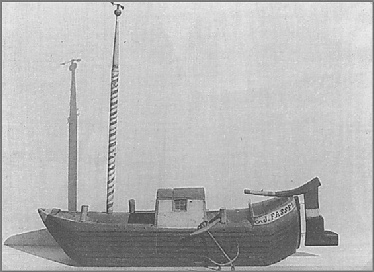

Dans ces conditions, le maître calfat Joseph Fassel peut se considérer comme un homme arrivé. Il n'est pas seulement un très bon artisan mais, comme d'autres membres de sa famille, il possède un sens artistique inné. Il aime la sculpture sur bois et, à ses heures perdues, il réalise de belles maquettes de bateaux.

En 1901, il embauche son neuveu Alphonse et promet de lui céder l'entreprise plus tard. Seulement voilà, au bout de cinq ans, les choses se gâtent. Le 3 février 1906, Joseph Fassel a la grande douleur de perdre son épouse. Peu après, son neuveu Alphonse le quitte pour aller travailler sur un chantier naval à Jarville. La mesure est comble lorque le calfat Jules Andres s'installe en concurrent sur l'île du « Brunnenwoerth ».

Usé par le travail et complètement démoralisé, Fassel envisage alors de hâter sa retraite. L'année suivante, il propose la succession à son neuveu Alphonse, mais n'essuie que des reproches accompagnés d'un refus catégorique. [ 23 ] Finalement, il trouve un acquéreur en la personne de Jules Laufenburger, un jeune calfat originaire de Gerstheim. En 1910, il lui vend l'atelier avec la maison attenante, puis se retire au n° 3 rue Rebmatt où logent, de nos jours, les soeurs gardes-malades. Il meurt le 2 novembre 1917 au cours d'un accès de démence sénile.

Le maitre calfat Joseph FASSEL

Maquette de «Rheinberger» réalisée par le calfat Joseph Fassel (longueur : 89 cm)

La maison dite «Schiffbajerhùs» au N° 4 rue de l'Etoupe. Les quatre personnages sont des frères et sœurs célibataires du calfat Joseph Fassel (de g. à dr. : Ferdinand, Marie, Philomène et Jean-Philippe)

Le premier calfat de la lignée s'appelait Antoine Fassel. Il vit le jour le 16 mai 1725 à Erstein, où son père exerçait la profession de pêcheur. En 1747, il épousa Anne Marie Hauss, fille d'un batelier. Trois garçons issus de ce mariage suivront la trace du père : Jean Martin, Ignace et Sébastien. Ils travailleront de concert dans l'entreprise familiale jusqu'à la fin de leurs jours.

Par la suite c'est François Joseph Fassel, un fils de Jean Martin, qui prit l'affaire en main, tandis que son cousin Martin Fassel, fils de Ignace s'établit à Rhinau, où il décéda en 1832 à l'âge de 39 ans. L'année suivante la veuve, Marie Salomée Graebling, se remaria avec le calfat Jean Georges Rapp (cf. tableau : Généalogie la lignée Rapp).

Généalogie : la lignée Fassel