|

|

Les causes du déclin et finalement de la disparition de l'abbaye impériale d'Erstein étaient multiples. Néanmoins, une des causes majeures a été, sans nul doute, la réforme de l'église catholique engagée par le pape alsacien Léon IX, réalisée par Grégoire VII. Au synode de Reims (1148), les règles monastiques telles qu'elles étaient pratiquées à Erstein (et dans de nombreuses institutions similaires en Europe) furent condamnées. Désormais, les nonnes étaient tenues à se consacrer uniquement à leur vie religieuse, à renoncer à tous leurs biens, à prononcer les trois vœux perpétuels, sous peine d'être privées de messe et de l'extrême onction. Sceau de la ville d'Erstein en 1303 (Représentation de la façade de l'ancienne abbatiale). Il va sans dire que l'application de cette réforme posa quelques problèmes... Longtemps, nos religieuses se rebiffèrent. Enfin, en 1345, au synode épiscopal, l'Evêque de Strasbourg Berthold von Buchek, s'éleva vigoureusement contre les turpitudes reprochées aux nonnes, critiquant sévèrement leur participation aux bals publics, le luxe exagéré de leurs toilettes... N'oublions pas qu'à la fin du moyen-Age, les mœurs s'étaient considérablement relâchées parmi les seigneurs et les membres du clergé et les Chanoinesses ersteinoises en particulier (Ex : la liaison d'une nonne avec le duc Eberhart, relations coupables, en 1208 de Rudolf von Battenberg et de Loretta von Lutzelstein qu'il épousa après le décès de sa femme). L'évêque décréta également que désormais les religieuses devaient prononcer les trois vœux et leur interdit la fréquentation des bals publics dans les tavernes, à la cour des seigneurs et dans les fêtes (tournois, mariages, etc.). |

|

|

La nonne qui passera outre, sera privée de ses prébendes ; une abbesse, excommuniée. Au fil des années, les vocations se raréfièrent. En 1377, il ne restait au couvent que cinq nonnes, abbesse comprise, et la dernière mère supérieure dut même recruter de toute urgence, deux postulantes pour maintenir l'abbaye en activité. La situation financière ne fit qu'empirer : les biens, rentes, dîmes, vendus ou hypothéqués, des dettes contractées. (Grandidier prétend que les rentes et biens fonciers étaient dilapidés par les nonnes qui en faisaient cadeau à des seigneurs, des ecclésiastiques, des amis...). La dernière abbesse, Marguerite de Lutzelstein (La Petite Pierre) essaya en vain de rétablir la situation en épongeant les dettes ; elle échoua, épuisée, et mourut en 1422. C'était la disparition pure et simple de cette abbaye impériale, fondée par Irmengarde, qui avait dominé pendant près de 6 siècles la vie ersteinoise. Il ne restait plus que deux nonnes, elles quittèrent le couvent, rentrèrent dans le siècle et se marièrent par la suite. Aussitôt, le margrave de Bade Bernhart, s'empara du cloître et du domaine restant. Il nomma le chevalier Rudolf Zorn de Bulach, tuteur et administrateur. Côté ecclésiastique, le pape Martin V confia à l'évêque de Bâle, la mission de plaider la légitimité de cette main-mise contre les anciens propriétaires. |

|

|

Finalement, le couvent fut définitivement incorporé au grand chapitre de Strasbourg qui se garda bien de payer les dettes. Il resta encore à l'Abbaye quelques droits de prélever la dîme sur les produits agricoles des paysans d'Erstein et de quelques villages environnants. Le grand chapitre put garder ces ressources, non négligeables, jusqu'à la Révolution (Romanswiller - Matzenheim, etc). L'église abbatiale continua de fonctionner. En 1422, il y avait encore 8 chapelains ; en 1789, il n'en restait qu'un, l'Abbé J.J. Fossie, prêtre assermenté, qui devint plus tard curé de la paroisse de Fegersheim. Entre le couvent et la Ville, les relations s'étaient détériorées depuis longtemps ; les biens de l'Abbaye faisaient des envieux. Aussi dès 1191, l'empereur Heinrich V, pour régler la situation, fit don du Monastère et de la population d'Erstein à l'évêque de Strasbourg ; cet acte étant illégal, fut déclarée caduque. L'empereur accorda alors toutes les propriétés en fief au Landgrave de Basse-Alsace, Sigbert de Werd, dont l'arrière petit fils Jean de Werd, accorde en 1303, avec sa femme Adelheid von Blankenberg (Blamont), la célèbre charte qui régla pendant plus de deux siècles les institutions de la ville d'Erstein. |

|

|

LES BATIMENTS DU COUVENT |

|

|

Que savons-nous des bâtiments de l'Abbaye d'Erstein ? |

|

|

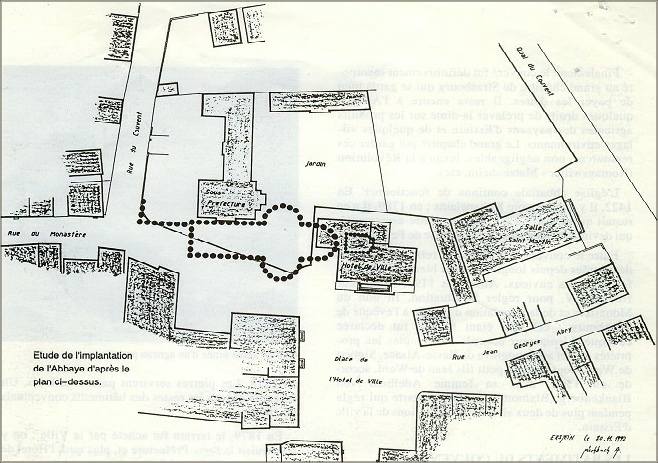

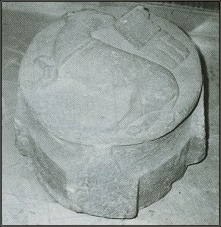

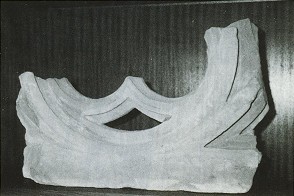

En vérité, bien peu de choses. Les archives sont pauvres, les représentations rares et fragmentaires et les quelques vestiges trop éparpillés pour reconstituer le puzzle. Depuis la fondation, en 849, le paysage même a changé et les archéologues ne semblent pas s'être intéressés à cet édifice. La surface occupée par les bâtiments conventuels et l'église a été recouverte par des constructions et des routes et nos connaisances restent vagues. Si nous regrettons la disparition totale de cet ensemble, c'est que notre époque s'intéresse à nouveau aux vieilles pierres et on a tendance à juger tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ce que cette Abbaye soit rayée du paysage d'Erstein. Mais elle a subi le même sort que beaucoup d'autres, elle fut incendiée en 1343 et brûla avec 200 maisons. Il ne resta plus que des ruines et la chapelle des reliquaires. Reconstruit en 1550 par Lucas Kuehn de Strasbourg, le couvent fut habité par des chanoines et chapelains jusqu'à la guerre de Trente ans ; puis les bâtiments conventuels furent loués à différents bourgeois de la ville. En 1791, l'ancienne Abbaye fut vendue comme bien national, l'église fut achetée par Ignace Ruf. En 1796 et 1797 l'église servit de prison militaire, puis de magasin à fourrage et d'étable à moutons. L'ensemble de l'Abbaye fut vendu en 1815 par la famille Neff, (qui l'avait acquis en 1801) à Chrétien Moehler, qui loua les bâtiments, puis les fit démolir en 1818. Les pierres servirent partout ailleurs. Un incendie dévora les restes des bâtiments conventuels en 1868. En 1879, le terrain fut acheté par la Ville ; on y construisit la Sous-Préfecture et, plus tard, l'Hôtel de Ville. Les pierres furent réutilisées dans le mur du cimetière, aménagé en 1824, en bordure de la route d'Osthouse. On y trouve un fragment d'un remplage ogival et la clef de voûte décorée d'un agneau pascal. Dans la cave du restaurant, à l'angle de la place de l'Hôtel de Ville et de la rue du Monastère, se trouvent des murs de fondation très larges ( 1,10 m à 2,00 m) et dans l'escalier de descente, un arc partiellement visible en grès. Une croix de cimetière de l'Abbaye dans la rue du Monastère. Dans la propriété Grass, rue du Couvent, un magnifique puits Renaissance datant de 1580. |

|

|

Un fragment d'une colonnette, trouvé en 1943 par M. Marc Nicola. >Vers le document... |

|

|

Nous avions à Erstein une église abbatiale d'une beauté exceptionnelle et ces quelques vestiges ne font qu'augmenter nos regrets. |

|

|

A QUOI RESSEMBLAIT NOTRE ABBAYE ? |

|

|

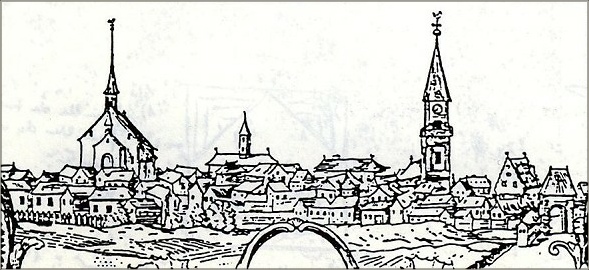

L'archéologie de l'Abbaye d'Erstein est des plus mal connue. Si nous savons presque tout sur son histoire, peu de personnes se sont penchées sur cet édifice avant sa disparition en 1818. Dans les armoiries de la ville d'Erstein, nous trouvons une façade romane qui doit être une représentation de l'église carolingienne, brûlée en 1343, mais la reconstitution ne nous a pas laissé de document. Après l'incendie de 1530, D. Specklin fait un croquis de l'abbatiale en 1585, donc après la reconstruction par Lucas Kuen. Dans un plan de la place du marché, de 1785, nous retrouvons le même contour de l'église. |

|

|

|

Plan de l'implantation de l'abbaye dans le plan urbain actuel

Vue d'Erstein vers 1750 (extrait) d'une lettre de compagnonnage.

A gauche, l'ancienne abbatiale.

Fragment d'un remplage d'ogive.

Clef de voûte ornée d'un agneau pascal.

DÉCLIN ET DISPARITION DE L'ABBAYE