|

Irmengarde cherche un lieu où elle et sa fille trouveraient la paix, et où elle pourrait également se retirer en cas de veuvage. Elle possède Erstein ; c'est là qu'elle va fonder cette abbaye. Cette maison répond certainement à la nature profondément religieuse d'Irmengarde, comme elle répond à un besoin social, car il était d'usage de fonder un couvent si on occupait un rang élevé dans la société. Irmengarde avait été élevée dans l'abbaye de Brescia (Briscen) dans le Tirol, sur la route vers l'Italie, et connaissait ce genre d'institutions qui existaient un peu partout dans l'empire. Elle fait construire son Abbaye sur une partie de la "villa Régla" et la place sous l'invocation de Ste Cécile, Ste Agathe et Ste Marie. Le monastère est sous l'autorité directe du pape et échappe à celle de l'évêque de Strasbourg. Elle obtient du pape les précieuses reliques qu'elle désire (entre autres de Ste Cécile, Ste Agathe, St. Urban et St. Sixte) ; car à une époque où les couvents parsemaient le paysage, il ne manquait pas de ces suaires, ossements, clous et fragments de croix, auxquels la piété et la vénération des fidèles accordaient plus de prix qu'une authenticité contestable, mais la qualité du donateur était, à elle seule, une marque de considération. La création de l'Abbaye est confirmée officiellement par la bulle papale du 28 avril 850. Les reliques attireront les foules lors de pèlerinages ; certaines quitteront Erstein au cours des siècles ; d'autres seront vénérées par les fidèles jusqu'à la Révolution. Le couvent fut doté de nombreux biens qui permettaient aux Chanoinesses de vivre dans l'aisance. Irmengarde ne jouira pas très longtemps de son œuvre ; elle meurt le Vendredi-Saint 20 mars 851 vers 6 heures du soir. Sa date de naissance se situe aux environs de l'an 800, mais sans précision. La chronique nous rapporte que son corps a été transporté selon ses vœux à l'Eglise abbatiale d'Erstein, mais ne dit pas si elle y est décédée. Elle reposera dans un sarcophage non loin de celui de sa fille Rotrude. Elle fut vénérée par le peuple comme une sainte, alors qu'elle n'a jamais été canonisée. Durant toute sa vie, elle pratiquait la charité et dotait de nombreux couvents. Lothaire Ier, veuf et désabusé, abdique et se retire dans un monastère à Prüm peu avant sa mort en 855. Certains historiens pensent qu'il aurait vécu dix ans de plus. |

|

VIE MONACALE |

|

Irmengarde fait construite l'Abbaye pour les filles de la haute noblesse, les abbesses qui se succèdent sont toutes de haute lignée (de Ramstein. de Rappolstein, de Werd, de Geroldseck, etc.). L'institution religieuse telle qu'elle fonctionnait à Erstein et dans de nombreux pays d'Europe n'est pas comparable à un monastère, tel qu'on le conçoit aujourd'hui : héritières des communautés religieuses des vierges de l'Eglise primitive, les nonnes ne prononçaient pas les trois vœux perpétuels : obéissance, pauvreté, chasteté (l'abbesse exceptée). L'entrée au couvent se faisait sur proposition des familles et sans doute après cooptation par le chapitre (abbesse, nonnes, chapelains). La limite d'âge inférieure était 6 ou 7 ans. La postulante entrait alors à l'école du couvent tenue par les soeurs âgées pour y recevoir, bien sûr, une éducation chrétienne (bonnes moeurs, étude de textes religieux, prières, chant choral...). Mais on lui enseignait aussi le latin, la rédaction, l'histoire, le travail manuel. A la fin de ses études, à 14 ans au plus tôt, la postulante était "émancipée" ; elle pouvait alors rejoindre sa famille ou être reçue dans la communauté. On lui remettait alors, au cours d'une cérémonie rituelle fastueuse, ses vêtements conventuels : habits blancs, manteau noir et voile (on appelait ces religieuses "nonnes blanches" pour les distinguer des Bénédictines, les "nonnes noires"). "L'habit" n'était porté qu'à l'intérieur de l'église abbatiale. La postulante promettait obéissance à l'abbesse et chasteté durant son séjour au monastère. Elle n'était pas cloîtrée, pouvait sortir du couvent, rendre visite à sa famille, bénéficier d'un congé annuel. Elle gardait ses biens personnels et ses bénéfices et quittait définitivement la congrégation pour fonder un foyer. |

|

"Nachdem manche von ihnen lange Zeit von dem Besitz um des Herrn gelebt haben, verlassen sie ihre Kirchen und Pfriinden, verbinden sich ehelich mit den von ihnen geliebten Personen und verden Kinderreiche Familienmutter." (Kardinal J. von Vitry). |

|

Les religieuses étaient tenues à mener une vie vertueuse et tendre vers la sainteté. Elles devaient assister à tous les offices célébrés par les chanoines (attachés au couvent, mais résidant extra-muros), leurs directeurs de conscience, réciter les prières rituelles journalières (7 temps ; prier nuit et jour à tour de rôle pour le salut de l'empire). Elles avaient aussi pour mission de participer à l'administration du couvent (comptabilité, travaux de couture, etc..) de s'occuper de l'entretien de l'église, des visites et des soins aux malades, etc.. De nombreux valets et servantes assistaient les nonnes dans leur travail. L'abbesse était élue par le Chapitre du couvent à la majorité absolue. L'élection étant avalisée par I'évêque, puis le pape. Elle prononçait alors le voeu de chasteté. "Denn des Ordens Frauen und Dienerinnen Christi in diesem Kloster (Erstein) sollen sich eine geistige Mutter erwàhlen, welche sie im geistigen Leben belehret und fördet und fur ailes Notwendige sorgt. " (Friedel, p. 49). L'abbesse s'occupait de toute la vie du couvent (intérieure et extérieure), aussi bien de la vie religieuse des nonnes que de l'administration de leurs biens et de ceux du couvent ; de l'entretien des bâtiments, etc.. Elle signait tous les actes de son sigle personnel et de celui de l'Abbaye. Lorsqu'une religieuse décédait, elle était solennellement enterrée au cimetière de l'Abbaye, sans doute situé à l'emplacement actuel de la propriété du Docteur Pfister (2 squelettes de femme exhumés lors du creusement de la cave du nouvel immeuble et expertisés : âge environ 600 ans). Cette vie vertueuse des premiers siècles se dégrada lentement ce qui mena l'Abbaye à sa perte. |

|

APOGEE, DECLIN ET DISPARITION DE L'ABBAYE IMPERIALE |

|

Jusqu'au XIIIe siècle, l'Abbaye connaît une époque florissante. Les bénéfices des immenses propriétés : colonges, manses, biens hypothécaires, rentes, dîmes, permettaient aux supérieures du couvent de régner sans partage sur la ville d'Erstein. L'Abbaye disposait en effet, dès sa création, non seulement de toutes les ressources de la ville (terres, bois, rivières, péages etc..) mais également de celles de 60 manses. Pour ne pas être en reste, l'empereur Lothaire Ier, en 849, confirma la création de l'Abbaye et lui fit don du village de Gresswiller, avec toutes ses maisons, ses immeubles, églises, champs, vignobles, prés, pâturages, bois, moulins, eaux et cours d'eau, biens mobiles et immobiles "(Bewegliches und Unbewegliches), avec mobiliers et serfs des deux sexes (Hausrat und Hôrigen beiderlei Geschlechts)". "Dies sind die freihete und die rechte des ding-hoves zu Gresswilre der do ist der Erwûrdigen Frowen der Eptissen zu Erstheim... ". Au fil des siècles et des visites impériales, les domaines ne firent que grandir. Les empereurs, au début du Moyen-Age, n'avaient pas de résidence fixe. Ils se rendaient dans les provinces appartenant à la couronne selon leurs besoins. Ils profitaient de leur séjour dans la villa impériale (Pfalz, Heresten Palatio) pour régler les problèmes en suspens : rendre la justice, régler les différents entre les seigneurs, accorder selon leur bon plaisir des fiefs (Lehnen) aux seigneurs, évêques, couvents, etc... du lieu ; mais aussi pour se divertir : (fêtes, chasses, etc.). Ainsi, l'empereur Otto Ier séjourna-t-il à plusieurs reprises à Erstein où siégeait à ces occasions l'assemblée impériale. En 953, il fit don à sa belle-mère Bertha, veuve du roi de Bourgogne, de l'Abbaye d'Erstein. Le 24 mai 974, Otto II offre à l'Abbaye, les biens-fonds d'Ebersheim. En novembre 1023, l'empereur Heinrich II fait don du village de Kuhnheim etc.. De très nombreuses donations d'origines diverses vinrent encore enrichir le patrimoine du monastère. L'institution religieuse d'Erstein possède ainsi des biens et des bénéfices dans 54 communes : en Basse-Alsace (Ottenhausen, village disparu au XVe siècle au Nord-Ouest du ban d'Erstein), Schàffersheim, Bolsenheim, Lingolsheim, Geispolsheim, etc.. En Haute-Alsace : (Winzenheim, Oberhergheim, Ribeauville, Kaysersberg, etc..) et jusque dans le Wurtemberg (Besigheim). Ces biens étaient le plus souvent administrés sous forme de colonge |

|

|

|

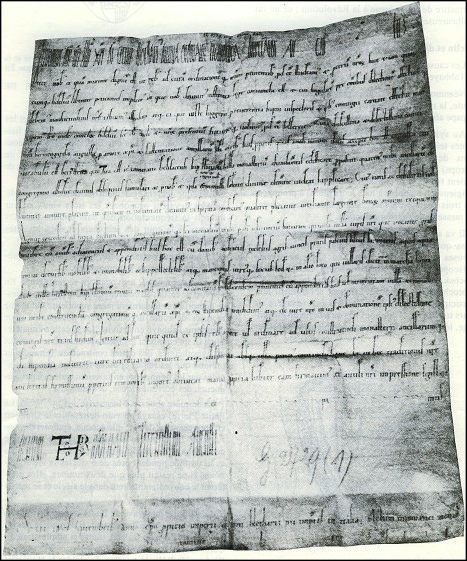

Acte de donation, de Gresswiller et quelques villages (probablement aussi Krafft), de Lothaire Ier à Irmengarde pour la construction de l'abbaye. (Archives Départ, du Bas-Rhin). |

|

"In Gottes Namen, Amen, zu wissen, dass dies seind die Recht und Freiheiten des Dinghofs (colonge) zu Bornheim (village disparu de la région d'Artolsheim) genannt St. Irmengarde Dinghof, der da dem Kloster zu Erstheim zugehörig ist. Desselben Dinghofs soll seind ein geschworener Meier... ". A Osthouse, le couvent possédait 8 journées de prés, situés au "Pfaffenhronn". Un parchemin de 1343 note une série de biens dans les bans de Westhouse, Uttenheim, Schaeffersheim, propriétés du couvent. A n'en pas douter, toutes ces richesses auraient dû mettre l'abbaye à l'abri de tout souci financier et lui permettre de durer jusqu'à la Révolution ; ce ne fut malheureusement pas le cas. |

FONDATION DE L'ABBAYE