FRANÇOIS BACH (1624 - 1680)

Autrice : Odile BACH

édité par la S.H.Q.C. Tome 29 (2011). Concernant ce chapitre :

article de presse journal D.N.A.

La famille Bach est originaire de Düren, une ville du Duché de Juliers située entre Aix-

On a très peu d’éléments sur la vie de François Bach. Les principales sources sont, au départ, quelques renseignements donnés par le service des Archives de Cologne, issus des recher-

« Franz Joseph Bach (fils de François) a été le dernier bailli allemand d’Erstein et Rothfuchs le premier français. »

Son histoire se situe dans un contexte belliqueux : les Traités de Westphalie (1648) mettent fin à la Guerre de Trente Ans qui a ravagé l’Alsace. Mais les hostilités continuèrent pendant une dizaine d’années entre la France et l’Espagne, et l’alliée de celle-

Les Traités de Westphalie étaient volontairement obscurs, ce qui entraîna des divergences d'interprétation entre les seigneurs d’Alsace, les villes libres qui voulaient garder leur autonomie et le roi de France qui voulait étendre sa souveraineté sur toute l’Alsace.

Par jeu diplomatique, et par la force, Louis XIV essaie d’obtenir le rattachement de toute l’Alsace et l’empereur, avec ses alliés, continue à s’y opposer, d’où de nouvelles hostilités entre l’empe-

La Guerre de Hollande (1672-

Le bourg d’Erstein eut beaucoup à souffrir du passage des troupes, principalement en 1674, 1675 et 1676. Toute la vie de la famille est marquée par ces combats qui se terminèrent avec la paix de Nimègue, en 1679.

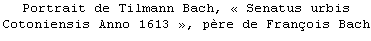

François Bach, secrétaire de François de Lorraine, vient s’installer à Saverne, capitale politique de l’évêché de Strasbourg, qui s’étend sur les deux rives du Rhin.

En effet, depuis le XIVe siècle, les évêques de Strasbourg ont transféré leur résidence et leur capitale politique dans le château de Saverne, devenu le siège de leur Régence (voir carte ci-

Tout l’environnement familial des Bach se situe dans l’entourage de l’évêché de Strasbourg, mais aussi du Grand Chapitre de la cathédrale. La Ville de Strasbourg ayant adopté la Réforme, la cathédrale de Strasbourg resta affectée au culte protestant jusqu’en 1681. Jusqu’à cette date, le Grand Chapitre était installé à Molsheim. En revanche, l’administration épiscopale restera à Saverne jusqu’à la Révolution.

Bien qu’on n’en sache peu de choses, la vie de François Bach est intéressante. C’est lui qui fait le lien entre la Westphalie et l’Alsace, selon la tradition familiale, authentifiée par les recherches de mon père, René Bach. Il se situe donc à la charnière de l’Alsace allemande et de l’Alsace française, comme l’a écrit René Friedel :

A. François Bach à Cologne

François est baptisé, comme ses frères et sœurs, le 6 septembre 1624 dans l’église paroissiale Saint-

Il est l’un des sept enfants de Tilmann Bach et de Marguerite Rheinfelden. Son frère aîné, Jacob, fut chanoine au Collège de Louvain, « cantor » et membre du corps enseignant. Ses autres frères et sœurs sont restés dans la région de Cologne. Deux sont religieuses, tandis que deux autres sœurs se marièrent : l’une, Anne avec André von Kempis (famille qui existe encore dans les environs de Cologne), l’autre, Marguerite, avec Daniel Herrestorff. Son autre frère, Jean, eut deux fils, qui ont probablement eu une descendance.

B. Marie Meister probablement à Saverne

Marie Meister, née vers 1636, peut-

Il était de Saverne où il possédait au centre de la ville une maison qui fut réduite en cendres pendant la guerre de Suède.

Le Grand Chapitre avait à Strasbourg, dans la Steinstrasse, une maison avec une cour appelée "À l'Étoile Rouge", à côté de la maison "À la Tête Rouge", donnant derrière sur le mur d'enceinte, que Henrich Bock von Erleburg (mort en 1638), le dernier de sa lignée, avait eu comme fief.

Christophe Meister reçut cette maison le 19 avril 1640 pour la sienne brûlée à Saverne. Meister mourut dès le 7 août 1642 et sa veuve chercha à faire valoir la jouissance de sa maison de Stras-

Connue celui-

Dans le dossier où se trouvent les pièces relatives aux différen-

Pendant sa vie, le défunt a exercé plusieurs fonctions au service du Grand Chapitre de la cathédrale. En 1636, il est receveur du Chapitre (Unterschaffner) ; en 1637, il est receveur de l'évêché à Willstatt (Amîschaffner). Marie est probablement née à Saverne vers 1636, où ses parents se seraient mariés vers 1635 bien que les registres soient muets. Elle est orpheline de père dès six ans.

I. Des enfances respectives méconnues...

II. François Bach, secrétaire du duc François de Lorraine

François de Lorraine est évêque de Verdun (1622-

François de Lorraine s’y opposa et il s’ensuivit un conflit dramatique, l’évêque excommuniant le lieutenant du roi, ce qui entraîna la saisie de tous les revenus de l’évêché et l’installation des troupes royales dans le palais épiscopal. François de Lorraine prit résidence à Cologne en 1626. C’est sans doute suite à cet épisode que François Bach entra à son service.

François de Lorraine prit le parti des ennemis de la France : son évêché fut constamment pillé par les troupes et les bandes années qui ravagèrent tout et multiplièrent les atrocités. Mais le prince de Lorraine ne retrouva possession de son évêché que par les Traités de Westphalie de 1648.

Mais il dût alors lutter contre l’installation de la Réfonne, qui fut finalement interdite en 1661. L’article dit que François de Lorraine laisse ses suffragants (électeurs) administrer l'évêché ; alors François Bach est-

D'après Friedel, François de Lorraine était chanoine et doyen du Grand Chapitre de Strasbourg et gouverneur de cet évêché. En effet, d'après Grandidier, François II duc de Lorraine, évêque de Verdun, est doyen du Grand Chapitre de Strasbourg de 1645 à 1661. Le doyen, élu, est le deuxième personnage de ce Chapitre qui n’était accessible qu’à des personnes présentant de nombreux quartiers de noblesse, si bien qu’il n’était composé que de familles étrangères à l’Alsace, princes et comtes d’Empire.

D'après un article de l’ Encyclopédie de l'Alsace, la plupart des chanoines sont au XVIIe siècle liés aux Habsbourg et sont égale-

Par l’intermédiaire des deux chapitres cathédraux, il existe des liens forts entre le Prince-

Le Grand Chapitre de Strasbourg, très riche, participe au gouver-

C’est à Saverne que se trouvent la résidence épiscopale, avec son imposant château, la Cour du prélat, ainsi que le siège de la Régence épiscopale. Louis Châtellier présente la vie de ces chanoines ainsi :

« Curieuse, la destinée de ces ecclésiastiques. Toujours en déplacement, ils partagent leur temps entre les différents cano-

Il leur faut cependant venir à Molsheim, au moins une fois l’an, pour tenir le chapitre général d’automne et toucher leur "compé-

Alors arrivent dans la bourgade alsacienne des files de carrosses bourrés de tentures, de tapisseries et de coffres, de domestiques et de chapelains. On aménage à la hâte les appartements des prélats qui s’installent tant bien que mal pour passer le plus agréablement possible les semaines de résidence.

C’est la saison de la chasse... et les joies de la vie mondaine. Tous nos prélats mènent grand train.

Ils ont leur maître d'hôtel, leur chapelain et leur secrétaire, qui ne tardent pas à être bien vite nantis de bénéfices ecclésiastiques. Vient ensuite toute la maisonnée de valets de chambre, de cochers, de cuisiniers. Au total, 19 domestiques sont attachés à la personne du Grand Doyen, comte de Créhange. Ainsi les chanoines, tout en étant d’Église, continuent de mener l’existence de princes soucieux de défendre les intérêts de leurs maisons ».

François Bach, en suivant François de Lorraine en tant que secrétaire, a dû beaucoup voyager : à Verdun, à Molsheim qui était la résidence du Chapitre, où les chanoines étaient tenus à treize semaines de présence pour toucher leurs bénéfices, et surtout à Saverne, puisque, en tant que doyen, François de Lorraine s’occupait du chapitre en tant que fonctionnaire de l’évêché. D’après Friedel, après les Traités de Westphalie de 1648, François de Lorraine revint dans son évêché. C’est ainsi que François Bach passa de Cologne à Saverne, puis à Erstein.

A. D’abord secrétaire à Cologne...

C’est donc sans doute à Cologne que François Bach entra au service du duc de Lorraine, dont il est le secrétaire. Mon père, René Bach, écrit : « On aimerait avoir quelques détails sur la vie aventu-

François Bach quitta donc Cologne vers 1648 pour suivre François de Lorraine. Il a 24 ans et n’a probablement pas conscience qu’il vit une étape importante dans l’histoire de sa famille. D’abord, jusqu’en 1648, l’Alsace entière faisait partie du Saint Empire Romain Germanique tout comme la ville libre de Cologne...

Quand il a quitté Cologne, il n’a fait que passer que d’une principauté à une autre. En tout cas, il s’installe dans une Alsace qui va devenir française.

B. ...puis secrétaire à Saverne

Le 19 octobre 1654, son acte de mariage à Saverne le cite comme « secrétaire particulier du duc François de Lorraine ». François Bach a dû habiter à Saverne pendant au moins deux ans, de 1654 à 1656 (ou pendant huit ans si l’on part de 1648), et il y a commencé sa vie de famille.

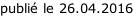

Quand il s’y installe, Saverne est une ville profondément marquée par la Guerre de Trente Ans. Seule la ville haute subsiste, car les autres quartiers et faubourgs ont été rasés, d’où l’allure que présentait la ville en 1644 d’après la Topographia Alsatiae de Matheus Merian. De plus, l’invasion des troupes du duc de Lorraine dévasta les alentours en 1651.

La paix ne devint effective qu'en 1652. Les remparts sont relevés sous l’évêque Léopold II Guillaume, archiduc d’Autriche.

Les habitants qui voulaient construire étaient exemptés pendant une année de toutes contributions et devaient respecter l’alignement et la même hauteur. C’est certainement dans un contexte difficile que la famille Bach commence sa vie à Saverne.

François Bach se marie le 19 octobre 1654 avec Marie Meister, fille du défunt Christophe Meister, ancien receveur du Chapitre. Ce mariage se fit probablement dans l’église paroissiale de Saverne, voisine du château des Princes-

Leur première fille, Anne Marguerite, est baptisée à Saverne le 21 août 1655 : son parrain est Walter von Didenheim (?), chancelier, et sa marraine est Marguerite Gayl, veuve.

D'après Friedel, François Bach est ensuite promu comme bailli d’Erstein où naissent ses trois enfants suivants :

François Joseph, le fils aîné, est baptisé le 1er mai 1658. Il est intéressant de remarquer que son parrain est le « Serenissimus » Duc François de Lorraine. Sa marraine est Eva von Biffen. Ce fils aîné fait des études brillantes et succède à son père comme bailli, mais à la suite d'un drame (cf infra), on perd toute trace de lui.

Il n’a pas eu de descendance car son seul fils n'a pas survécu. Ernest, le frère cadet de François Joseph, bénéficie alors de la succession.

Celui-

Un troisième fils, Jean Théodore, est baptisé le 8 septembre 1664. Son parrain est Jean Théodore Foltz et sa marraine Marie König. Dans les registres d'Erstein, il est mentionné que les quatre enfants sont confirmés en même temps, en l’église paroissiale, lors du passage de l’évêque, le 2 juillet 1670. Ils avaient respecti-

III. Le mariage de François Bach et de Marie Meister en 1654 et leur installation à Erstein

« Vogt » d'Erstein de 1656

Remise officielle du tableau de François BACH à l’Hôtel de Ville d’Erstein : lien mag. doc P.D.F page 5 texte et photo.