LE SAULE TÊTARD

Les Saules (1) comptent parmi les arbres les plus représen-

« Widloch » (bocage de Saules), « Wilgenhurst » (bosquet de Saules), etc.. Parmi les variétés les plus remarquables, il convient de citer Salix caprea (Saule Marsault « Salweide »), Salix alba (Saule Argenté « Silberweide »), Salix fragilis (« Bruch-

Le Saule Têtard existe chez nous depuis un temps immémorial. Tout comme les roselières (3), il fait partie intégrante et indissociable du paysage riedien.

Arbre symbole de nos rieds

En dehors de sa valeur esthétique, il symbolise toute une tradition. Il était d'abord l'arbre préféré de notre enfance. Au sommet de son tronc, se dressait la hutte où se déroulaient nos réunions secrètes, loin du regard indiscret des adultes. Dès le début du printemps, nous coupions des branches pour tailler des sifflets et des pipeaux (4).

L'écorce verte, découpée en lanières et roulée en spirale, servait à confectionner des petites trompes (5) qui produisaient le même son que le cornet du vacher. Quant aux chatons (6), symboles du renouveau et de la vigueur, ils étaient joints à une branche de sabine (7) pour former le bouquet (8) destiné à être béni le dimanche des Rameaux.

A la même époque, le vannier venait récupérer l'osier (9) pour tresser des paniers (10), des moïses (11) et des liens servant à nouer les gerbes de blé.

Utilisation du bois

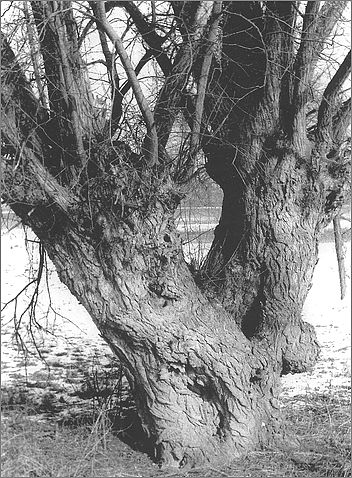

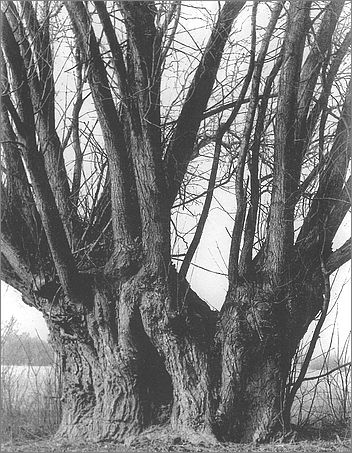

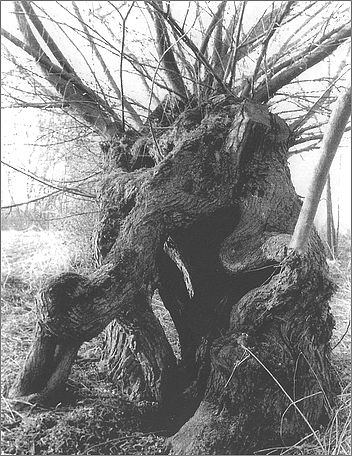

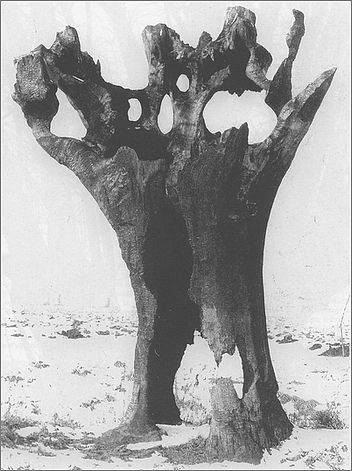

Les vieux Saules ont souvent un port étrange avec leur chevelure hirsute, leur tronc tourmenté et excavé, tantôt tordu, tantôt torsadé, tantôt rabougri, tantôt évasé. En raison de leur forme et de leur dimension impressionnante, certains spécimens constituent de véritables monuments naturels : témoins les dessins saisissants du Dr Henri Ulrich (17).

Doué d'une sensibilité extrême, le naturaliste ne s'est pas contenté d'évoquer l'aspect extérieur de ces arbres ; s'identifiant à eux, il a pénétré jusqu'au plus profond de leur être pour nous dévoiler leur âme.

D'ailleurs, de tout temps, les Saules Têtards ont fasciné à la fois les peintres et les poètes. Ils figurent sur d'innombrables dessins de Gustave Doré. Des artistes comme Stoskopf, Stahl, Achener, Bâcher et d'autres, affectionnent particulièrement les paysages de Saules. Les poètes strasbourgeois, Albert et Adolphe Mathis chantent le Saule dans nombre de poèmes et intitulent un de leurs recueils : « Widesaft » (Sève de Saule). Même le grand Goethe, qui connaissait bien les rieds de Blaesheim et de Sessenheim pour les avoir visité, soit avec Lili de Turckheim, soit en compagnie de Frédérique Brion, n'a pas échappé à son charme envoûtant. Rappelez-

-

-

-

-

Le bois, aisé à travailler, était utilisé par le sabotier pour fabriquer des sabots particulièrement appréciés à cause de leur légèreté. C'est également avec du bois de Saule que le calfat (12) façonnait les écopes (13). L'écorce, prélevée de préférence au printemps, puis séchée, trouvait son emploi en médecine populaire. Prise sous forme de poudre ou d'infusion, elle faisait baisser la fièvre et atténuait les douleurs, surtout en cas de rhumatisme (14). Enfin, beaucoup de gens cherchaient la tourbe (15) qui servait à la préparation du mélange terreux des jardinières.

Dans le temps, l'homme de la terre avait pour ces arbres généreux une prédilection particulière ; pas seulement à cause de leur utilité, mais parce qu'ils agrémentaient son environnement. Chaque année, il en plantait çà et là : le long d'un ruisseau ou d'un fossé, en bordure des chemins conduisant aux pâturages (16), près d'un sentier ou sur une prairie où ils pouvaient servir de repères.

La vitalité des Saules Têtards est extraordinaire. Regardez, en hiver, ces troncs évidés parfois jusqu'à l'écorce ; on les croirait morts. Pourtant, au printemps, une sève montée on ne sait d'où, leur fait pousser des bras encore plus vigoureux qu'avant, avec une explosion de chatons argentés ou dorés.

Le Saule Têtard est un arbre lumineux. L'ombre qu'il projette ne freine nullement le développement de la végétation sous-

Les Saules Têtards sont liés étroitement au merveilleux

Au crépuscule, leur silhouette insolite et incertaine évoque des personnages fantastiques qui, jadis, frappaient l'imagination populaire. On les considérait comme des arbres magiques.

Hélas ! si l'on n'y prend garde, ces arbres de légende sont condamnés à disparaître. Si vous demandez pourquoi, on vous répond qu'ils sont devenus inutiles. Inutiles pour l'homme peut-

Parfois, on y découvre toute une colonie de Moineaux Friquets. La Belette, ou « jolie bête», trouve sans peine un trou pour se loger. Dans l'épaisseur du tronc se développe la chenille d'un grand papillon nocturne, le Cossus (18), alors que la chenille du chatoyant Grand Mars (19) et du superbe Morio (20) se nourrit exclusivement des feuilles. Les creux au bas de l'arbre offrent au lièvre traqué un refuge sûr. L'Orvet le Hérisson hibernent volontiers dans la tourbe, tandis que l'écureuil y accumule ses réserves de noisettes.

Mais, tout ce qui vient d'être exposé ne semble plus intéresser l'homme de la terre. Pris dans l'engrenage infernal de l'agriculture moderne, gagné par un esprit de plus en plus matérialiste, il a perdu le sens des traditions comme il est devenu insensible au charme des rieds et à tout ce qui les anime. Le Saule Têtard, héritage ancestral, ne lui sert plus à rien ; il gêne, même sur la berge d'un ruisseau ! Il faut donc l'éliminer. Alors on le coupe à la tronçonneuse, on le déracine sauvagement au bulldozer. Ou bien, on le détruit sournoisement en versant dans le creux de l'arbre un bidon d'essence qu'on enflamme ; si l'effet se révèle insuffisant, on renouvelle l'opération l'année suivante. Malheureusement les processus de remembrement favorisent encore ces actes barbares et révoltants (21).

Il est grand temps de mettre fin au massacre. Les Saules Têtards, legs de nos aïeux, méritent de survivre, rien que pour leur beauté et le passé qu'ils représentent.

Puissent ces lignes inciter toutes les personnes soucieuses de notre patrimoine naturel, non seulement à sauver ces arbres vénérables, mais à les faire renaître dans les quelques lambeaux de ried qui nous restent.

REMARQUES

01 « Wide » , « Wilge » , « Wilgboum » 13e siècle

02 « Kopfwide »

03 « Fladderràhr »

04 « Widepfiff »

05 « Triid » , « Triidel »

06 « Kàtzle »

07 « Juniperus sabina, Sefenbaum, en alsacien « Sajebaùm » , « sefen » étant devenu « segnen » =bénir. La branche de sabine constituait l'élément essentiel du bouquet des Rameaux.

08 « Palme » , « Pàlmebùsch »

09 « Bànd » , « Widebànd »

10 « Zeine »

11 « Moseskorb » petite corbeille qui servait de berceau

12 « Constructeur de bateaux

13 « Schùepf »

14 « Ces effets sont attribués à la salicine contenue dans l'écorce de Saule, un glucoside dérivé de l'acide salicylique. Le nom de cet acide provient du fait qu'il était à l'origine tiré du Saule (=salix). Il sert à la préparation de l'un des médicaments les plus courants : l'aspirine (acide acétyl-

15 « Widegrùnd » , « Wiljegrùnd »

16 « Viehwege »

17 « Reliques de nos forêts de jadis. Henri Ulrich -

Voir l'Arbre autrement. Dr Henri Ulrich -

Arbres Du réel au transfiguré -

18 « Widebohrer »

19 « Schillerfalter »

20 « Trauermantel »

21 « Un remembrement mal conduit ne banalise pas seulement le paysage, mais il le déshumanise en rayant tous les anciens lieux-

Auteur : Dr Pierre SCHMIDT †

publié en 1989 dans l’annuaire

de la S.H.Q.C.

< saule torsadé à Erstein

saule monumental

à Erstein >

< saule à Plobsheim

saule à Innenheim >

survolez les

imagettes

Le patrimoine protégé sur le ban d’Erstein c’est également : le « Sauerbrunnen » auteur Richard Haas, lien vers le chapitre